ИТ-активы исчезают из инвентаря, появляются несанкционированные устройства, возникают слепые зоны. Офер Регев, технический директор и руководитель сетевых операций компании Faddom, рассказывает на портале ITPro Today о том, как возникает своего рода «Бермудский ИТ-треугольник» и как справиться с этой проблемой.

Современные ИТ-инфраструктуры расширяются в гибридные и мультиоблачные среды и становятся все более сложными, динамичными и трудными в управлении. Организации со все большими трудностями отслеживают все активы, зависимости и потоки данных в режиме реального времени по мере того, как системы становятся все более распределенными.

Согласно отчету IBM «Cost of a Data Breach Report 2024», в прошлом году 35% утечек касались теневых данных, неуправляемых и зачастую неизвестных источников данных. Кроме того, 40% утечек касались данных, хранящихся в нескольких средах, что подчеркивает, как сложность гибридных сред приводит к опасным пробелам в видимости.

Проблема заключается не только в нескольких недостающих активах; она отражает системный сбой в видимости, который подвергает организации риску. Эта недостаточная прозрачность приводит к скрытым опасностям, операционным сложностям и растущим угрозам безопасности. Активы могут исчезнуть из инвентаря, неавторизованные устройства могут появиться без предупреждения, могут возникнуть слепые зоны, что делает организации уязвимыми для усугубляющихся рисков, более высоких затрат и ненужных осложнений. Мы называем эту постоянную проблему «Бермудским ИТ-треугольником».

Вывод? Мы сталкиваемся с растущим кризисом видимости.

Растущая слепая зона в ИТ-средах

Будь то неотслеживаемая виртуальная машина или забытое приложение, которое по-прежнему передает конфиденциальные данные, эти невидимые проблемы в системе создают слепые зоны, которые увеличивают риски, затраты и сложность. Основная причина заключается в отсутствии постоянной видимости в режиме реального времени в гибридных инфраструктурах.

Современные ИТ-инфраструктуры больше не ограничиваются четырьмя физическими стенами. Внедрение гибридных и мультиоблачных архитектур значительно увеличило сложность, и статические методы инвентаризации не в состоянии идти в ногу со временем. Традиционные базы данных управления конфигурацией (CMDB), инвентаризация активов и процессы обнаружения на основе аудита были разработаны для времени, которое больше не существует. В прошлом изменения происходили медленно, среды были статичными, и все активы находились внутри брандмауэров.

В современном динамичном и быстро меняющемся мире процветает «Бермудский ИТ-треугольник». Вот несколько тревожных фактов:

1. Дрейф активов — это реальность

В крупных средах устройства постоянно перемещаются, перенастраиваются или отключаются, часто без обновления документации или CMDB. В результате вчерашняя карта инфраструктуры может не точно отражать сегодняшнюю реальность. Например, виртуальная машина из краткосрочного проекта может по-прежнему работать с устаревшим ПО и оставаться незамеченной.

Даже хорошо документированные системы со временем теряют актуальность, поскольку ручные процессы не позволяют отслеживать ежедневные операционные изменения. Без обнаружения активов в режиме реального времени организации в конечном итоге принимают решения на основе устаревших или неточных данных.

2. Теневые ИТ часто вначале выглядят невинно

Неизвестные активы появляются, когда внутренние команды с благими намерениями быстро развертывают не утвержденные инструменты или приложения для решения неотложных задач. Например, разработчик может создать облачный экземпляр для тестирования идеи, или бизнес-подразделение может быстро использовать приложение SaaS без официального одобрения ИТ-отдела. Также может быть запущен временный файловый сервер для проекта, который никогда не будет завершен.

Эти быстрые изменения становятся постоянной инфраструктурой, что приводит к неуправляемым, неконтролируемым и, в конечном итоге, незащищенным теневым ИТ. То, что начинается как решение для обеспечения гибкости, может превратиться в значительный риск.

3. Слияния создают «призрачную» инфраструктуру

Слияния и поглощения приводят к появлению множества недокументированных активов и приложений, многие из которых никогда не интегрируются должным образом. Когда ИТ-среды сливаются, они также приносят с собой свои «призраки». Унаследованные приложения с неизвестными зависимостями, которые могут тихо работать в течение многих лет, потому что никто полностью не понимает потенциальных последствий их отключения.

Эти «призрачные» системы потребляют ресурсы и создают риски для безопасности и соответствия нормативным требованиям, которые трудно отследить или устранить.

4. Трафик «восток-запад» скрывается на виду

Несмотря на совершенствование средств защиты периметра, латеральное («восточно-западное») перемещение внутри сетей по-прежнему часто остается незамеченным. Без точного отображения зависимостей латеральное перемещение злоумышленников или вредоносного ПО может оставаться незамеченным, что затрудняет обнаружение и реагирование.

Даже хорошо защищенные организации могут столкнуться с нарушениями, которые распространяются по горизонтали через неизвестные соединения и неконтролируемые подсети, используя эти внутренние слепые зоны.

5. Правила соответствия нормативным требованиям становятся все более строгими

Нормативно-правовые рамки, такие как GDPR, HIPAA, PCI-DSS или DORA, все чаще требуют от организаций демонстрировать знание своей инфраструктуры и потоков данных. Невозможно защитить то, о чем даже не знаете, или доказать, что вы защищаете это.

Аудиторы запрашивают статические инвентаризации и ищут доказательства постоянной видимости и контроля. Потенциальные штрафы и ущерб репутации от несоблюдения нормативных требований могут значительно превысить затраты на внедрение решений для обеспечения постоянной видимости.

6. Облако — это не чистый лист

Многие полагают, что облако упростит управление активами. Однако неправильно настроенные или упущенные из виду облачные рабочие нагрузки часто приводят к еще большему разрастанию локальных систем с еще более высоким риском.

Модель облачных сервисов с оплатой по факту использования способствует быстрому развертыванию, но зачастую не обеспечивает централизованного контроля. Если не принимать меры, это может привести к появлению забытых экземпляров, осиротевших баз данных и незащищенных хранилищ, которые незаметно накапливают риски.

7. Одной документации недостаточно

В быстро меняющихся средах статическая документация быстро устаревает. Ручные обновления не могут идти в ногу с темпами современных ИТ-операций, что приводит к появлению слепых зон и ненадежных записей.

Чтобы сохранить контроль, организациям необходимо непрерывное отображение зависимостей приложений в режиме реального времени, которое отражает изменения по мере их возникновения и обеспечивает точную видимость в любое время.

Восстановление контроля с помощью отображения зависимостей приложений

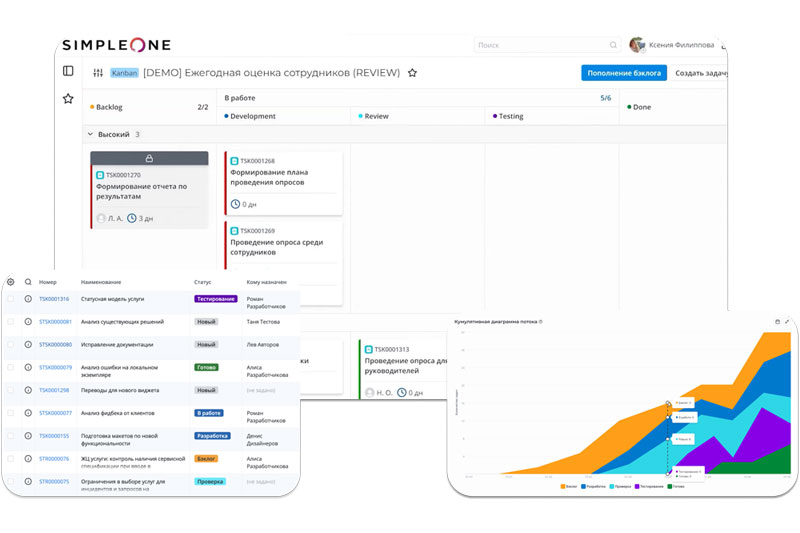

Решения для отображения зависимостей приложений обеспечивают эту важную видимость. Они непрерывно обнаруживают и визуализируют взаимосвязи между приложениями, серверами и потоками данных в гибридных средах. Они выявляют забытые системы, недокументированные активы и потенциально рискованные латеральные пути, иллюстрируя эти взаимосвязи в режиме реального времени.

Этот процесс выходит за рамки простого создания диаграмм; он направлен на поддержание постоянно обновляемой модели вашей среды, которая адаптируется по мере возникновения изменений. С помощью правильного решения ИТ-команды могут автоматически обнаруживать новые активы, отслеживать изменения, выявлять аномалии и уверенно готовиться к аудитам.

Составление схемы зависимостей превращает сложность в ясность, предоставляя командам информацию, необходимую для принятия мер до того, как незначительные проблемы перерастут в серьезные риски.

Как выбраться из «Бермудского ИТ-треугольника»

Решение этой проблемы начинается не с очередного аудита, а с признания того, что статические инструменты имеют ограничения. Так называемый «Бермудский ИТ-треугольник» — это не просто «городская» легенда о таинственном исчезновении активов. Он представляет собой растущий разрыв в видимости, который превращает инфраструктуру в неясную область, а документацию — в вымысел.

Эта таинственная область, где системы остаются неотслеженными, неавторизованные инструменты работают незаметно, а риски скрываются на виду, не должна существовать. Путь вперед лежит в реализации динамического и непрерывного картирования зависимостей приложений в режиме реального времени. ИТ-отдел может восстановить контроль, снизить риски и заложить основу для безопасных и масштабируемых операций, только если каждое соединение четко отображено на карте и ничего не остается неучтенным.